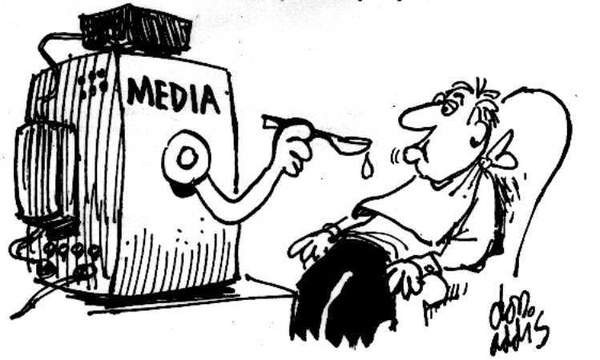

最近的新聞中,最入我心坎的是前「中國時報」主任記者黃哲斌的《業配人生》系列,這位記者在中時部落格中,爆料台灣媒體大量的採用政府及商業廣告的假新聞,在收取費用後,魚目混珠的將其參雜在正式新聞版面內,藉以使閱聽者誤以為業配新聞皆為記者經專業判斷後,所認可之有新聞價值的訊息,說穿了,這也僅是政府控制大眾的惡質公關手法。

誠如黃哲斌所言「政府正用我們的錢,洗我們的腦。」我之所以對這議題這麼的感興趣,是因我的老東家,橘色巨塔專幹這檔事,而這技倆還被塔主開了4+2班行銷課程(我的前同事們應該知道是什麼回事),教導塔員「不露痕跡」的銷售手法,而所謂的「行銷」,說穿了,就是資訊不平等的騙術罷了。

中國時報一直是我每日必讀的精神食糧,從中得到的知識量,可比擬大學四年的專業教育,每日的社論及學者專欄我必讀無疑,尤其是每週二南方朔所撰之文,對我來說已成上教會般的儀式。但在近一年來,開始在報內發現大量的巨塔蹤跡,在塔內我曾負責過新聞稿的撰寫,以及英文年鑑的編譯,在網路上依然搜尋得到。

所以對報內文中的撰寫方式,以及數據的呈現可說如數家珍,一看就知道不是經過新聞記者之筆,本來還對巨塔最近常上國際版頭條倍感離開之悔,但在與前塔員瞭解後,才知凡是皆有價格,商業掛帥的悉竅與荒謬在於,資本家會因利潤而賣你讓他上吊的繩子。在過了一年後,發現此道理依然沒變,巨塔依然是巨塔,數字則依然像流沙。

扁政府之前所盛行的「置入性行銷」(placement marketing),在經過當時的反對黨大力撻伐後,馬政府遂承諾在其任內,杜絕一切此類的行銷模式,但在政黨輪替2年後,台灣還是因此行銷手法,而使新聞自由度在國際媒體監控團體的排序下滑四位至47名,這無異於給馬政府打了個大巴掌。而最近更夯的業配新聞,更大剌剌的將政府部門所編撰之新聞稿,以對價方式賣給新聞媒體,供其刊登在新聞版面內,這突然讓我想起當時將要因立委關說事件的無奈,而捲舖蓋走路的我,長官們不理睬我的加班,而團團圍住塔內最熱門的中國部,討論隔天要在媒體購買A4版面的新聞稿,現在想起,不勝唏噓哉。

統治階級使用媒體,進而控制人民的思想在一次大戰前已是門顯學,威爾遜總統為了要唆使當時主和的人民參戰,建制「公共資訊委員會」,藉以製造仇恨敵人的氛圍,成功將美國帶入戰爭。公共關係大師伯內斯(Edward Bernays)則在一次大戰期間,受菸草廠商的僱用,提供其對操控大眾心理學的研究心得,成功的增加婦女抽煙比例。

當時菸草公司對於遲遲無法打入女性市場而困擾,原因是女性抽煙在當時保守的社會下不被接受,伯內思在學習了老舅佛洛伊德(Sigmund Freud)對「陰莖羨妒」(penis envy)的論述後,唆使一群少女在紐約每年舉行的復活節遊行中,在他的信號指使下,把藏在裙內的香煙掏出點燃,並高喊爭取女性投票權,藉以挑戰傳統的男性權力基礎;此後,女性的吸煙數便大量成長。

但在細究抽煙與女權的連結後,吾等實難串連兩者的關聯性,女性並沒因抽煙而更自由,反而使身體更差,但如伯內斯所說,「大眾是愚蠢又好操弄的玩物,所以政府不能相信民主的信仰,將決策交付予民眾。」隨後,大眾傳播之父拉斯威爾(Harold Lasswell)亦呼應伯內思之言,並提倡政府利用複雜的國家宣傳機器(state propaganda apparatus)箝制人民思想,遠離民主機制;而新聞之父李普曼(Walter Lippmann)則直接稱民眾為「困惑的牧群」“bewildered herd”,不時要受到決策菁英的鞭策及控制。上述三位學者,就是整個當代大眾傳播 的精神人物,台灣的新聞想不要被操控,實為無稽之談。

總的來說,新聞的議題製作有分三個程序,第一道程序為議題設定(agenda-setting),在此階段內,媒體會控制閱聽者可接收到的議題,決定何種議題值得討論,比方說前一段時間吵的沸沸洋洋的ECFA,吾人之所以會拿來辯論,就是媒體守門人,掌握了議題製造權,閱聽者也只好乖乖的被餵食相關資訊,而不願參與的人,將遭邊緣化至議題外圍。

第二道程序則稱作「即刻的評論臧否」(priming),此一技倆為暴露閱聽者在媒體所提示的資訊中,讓某些在體制內欲支持的觀點,以突顯(salient)的訊息,在閱聽者的潛意識中植入,比方說,在ECFA的議題中,先行提出某廠商因ECFA而受益幾十億的例子,此一數字的提出,已在閱聽者的觀念中,種下ECFA可使廠商賺飽飽的訊息。十億這數字,就是提供潛意識的priming機制。

最後,媒體亦可框架(framing)議題的討論範圍,指定可討論的條件,制定禁區(off-limits)以限制討論邊界,比方說在ECFA議題上,媒體可框架議題的討論於國家的GDP需持續成長的共識上,抑或台灣的經濟發展,一定要靠兩岸市場的打通,但此等經濟模式,並非一定是如此;又或是綠營比較拿手的「愛台灣」話權等。但媒體夾雜民眾對其專業度的信賴,通常是不會質疑所設的框架。而最近的業配人生及政府對媒體的掌控,大量運用上述三種技倆,偷偷的在洗我們腦,再再的證明媒體的第四權(台灣應該是第六權吧),與政府親親蜜蜜,你濃我濃,且有證據顯示,政府已快取代商業廣告為媒體最大收入來源。

我有幸在巨塔內當過生數字的能手,將了了的成交金額,掰的天馬行空、飛簷走壁。之後在網路上google到先前所撰的新聞稿,真令人有嘔吐的感覺,深感歌德《浮士德》書中那位與魔鬼打交道的阿德,變賣自己靈魂的行為產生共鳴,也許代價不會馬上兌現,但凡寫過必留下痕跡,而靈魂的影子,是連在睡夢中也不會忘記你的。

台灣若要享有乾淨的媒體空間,觀眾敏銳的資訊過濾網依然是不二法門。拒買、拒看、拒聽的「三拒頭」確實可使人暫時的「三拒輕安」,但長遠看來,我們亦要擔任「主動閱聽人」的角色,如實反應對媒體亂象的不滿,大師以後也無須再看到巨塔那礙眼的廣告了。

延伸閱讀: 業配人生與九層巨塔; 業配人生與介壽巨塔; 廣告與媒體

*****

後記: 在黃哲斌的業配人生之文出爐後, 除了死對頭《自由時報》落井下石, 趁機報導外, 幾乎沒有任何媒體追蹤過, 各家新聞業者心態可謂司馬昭之心矣, 但我仍在茫茫網海中, 搜尋到公視的一篇報導如下:

根據該報導所言, 政府資金已取代商業廣告為報社的最大收入來源.

留言列表

留言列表